Le New-Yorker a publié, le 25 novembre dernier, un article de référence (sous-titré : « A l’intérieur de la voiture sans-conducteur de Google ») reprenant par le menu l’aventure de la voiture autonome. L’auteur en est Bukhard Bilger. En voici la traduction. Il est long, mais il en vaut la peine.

Le New-Yorker a publié, le 25 novembre dernier, un article de référence (sous-titré : « A l’intérieur de la voiture sans-conducteur de Google ») reprenant par le menu l’aventure de la voiture autonome. L’auteur en est Bukhard Bilger. En voici la traduction. Il est long, mais il en vaut la peine.

La voiture autonome arrive-t-elle pour de bon ?

Les gens sont de piètres conducteurs. Ils parlent au téléphone, passent aux feux rouges ou mettent le clignotant à gauche pour tourner à droite. Ils boivent trop de bière, foncent dans les arbres, changent de file en pleine circulation pendant qu’ils grondent leurs enfants. Ils ont des angles morts, des crampes aux jambes, des attaques cérébrales ou des crises cardiaques. Ils ralentissent, friment, s’arrêtent pour ramasser une tortue, ont des accrochages, pilent, ou se rentrent dedans. Ils piquent du nez au volant, se perdent dans les cartes, règlent leur compte en famille, prennent le virage trop tôt ou trop tard, renversent leur café à la première secousse, et font des tonneaux. Bref, sur les dix millions d’accidents que les américains ont chaque année, neuf millions et demi sont de leur faute.

Regardez, par exemple, ce cas d’école: ce conducteur dans la file de droite. Il est à moitié assis dans son siège, prend une photo de la Lexus dans laquelle je me trouve avec un ingénieur du nom d’Anthony Levandowski. Les deux voitures se dirigent plein sud sur l’autoroute 880 à Oakland, à plus de 110 km/h, et pourtant l’homme prend son temps. Il tient à deux mains le smartphone à la vitre pour ajuster le cadrage. Puis il prend la photo, vérifie l’écran, et tape un long message avec ses pouces. Plus de 30 secondes se sont écoulées avant qu’il ne remette les mains sur le volant et regarde à nouveau la route.

Levandowski lui fait un bref salut. Il est habitué à ce type de comportements. Car sa Lexus est un modèle un peu spécial. Elle est surmontée d’une petite tourelle contenant un laser et est remplie de caméras, radars, antennes, et GPS. Elle ressemble à une petite baraque à frite pour quartier populaire. Levandowski avait l’habitude de dire que la voiture était conçue pour chasser les tornades ou traquer les moustiques, ou même qu’elle appartenait à une équipe de chasseurs de fantômes. Mais maintenant, les choses sont claires, sur le véhicule est clairement indiquée la mention : « Voiture auto-pilotée ».

Chaque semaine, depuis un an et demi, Levandowski fait le même trajet, légèrement irréel, pour se rendre au travail. Il quitte sa maison de Berkeley autour de huit heures, dit au revoir à sa fiancée et à son fils, et roule jusqu’à son bureau à Moutain View, à 70 km de là. La conduite le fait passer sur des routes de tout type, des rues aux voies rapides, du terrain plat à des collines verdoisées, au travers de la baie de de San Francisco, jusqu’au cœur de la Silicon Valley. A l’heure de pointe, Levandowski peut mettre deux heures, mais peu lui importe. Il voit ce temps comme un moment de recherche. Pendant que les autres conducteurs le regardent bizarrement, il les observe : il enregistre leurs manœuvres dans le fichier de log de sa voiture, analyse le flux du trafic, repère les problèmes à examiner plus tard. La seule partie ennuyeuse, c’est lorsqu’il y a un accident ou qu’il y a des travaux sur la route, et que la Lexus insiste pour qu’il reprenne le volant. C’est d’abord un bruit discret, plaisant mais insistant, et enfin un warning apparaît sur son écran : « Dans un kilomètre, préparez-vous à reprendre le contrôle manuel. »

Levandowski est ingénieur à Google X, le labo à moitié secret de technologies expérimentales de la célèbre firme. Il a eu 33 ans en mars dernier mais a toujours l’apparence d’un étudiant en école d’ingénieurs. Il porte des grosses lunettes noires, des baskets trop grandes pour lui, a une longue et fine silhouette (il mesure plus de deux mètres) et peut discuter sans problèmes des sujets les plus fantaisistes. Comme par exemple, des dauphins cybernétiques ou des fermes automatiques. Comme beaucoup de ses collègues à Mountain View, Levandowski est à la fois idéaliste et foncièrement capitaliste. Il veut rendre le monde meilleur, et ce faisant, faire fortune. Rien ne l’y prédisposait : sa mère est une diplomate française et son père un homme d’affaires américain. Bien que Levandowski ait passé la plus grande partie de son enfance à Bruxelles, son anglais n’a pas d’accent, si ce n’est une petite absence d’inflexion, cela fait vraiment penser au ronronnement d’un processeur en train de surchauffer. « Ma fiancée est une danseuse dans l’âme, » m’a-t-il dit, « quant à moi, je suis plutôt un robot. »

Ce qui distingue Levandowski des geeks que je connais, c’est ça : ses idées bizarres ont tendance à devenir vraies. « J’essaye de faire uniquement des choses sympas » dit-il. En première année à Berkeley, il a lancé un intranet qui lui a permis de gagner 50 000 dollars par an. En deuxième année, il a gagné un concours national de robotique avec une machine faite de Legos qui pouvait trier des billets de Monopoly (une claire analogie avec ce qu’il fera plus tard pour Google). Il a été un des principaux architectes de Street View (les photos de chaque rue dans le monde) et de la base de données Google Maps, mais ce n’étaient que des échauffements. Concernant la voiture autonome, pour prendre une comparaison dans un autre domaine, « l’époque des frères Wright est révolue » m’a-t-il assuré, alors que la Lexus traversait le pont Dumbarton. « On en est à l’époque Charles Lindbergh, mais on essaye de la faire aussi robuste et fiable qu’un Boeing 747. »

Tout le monde ne trouve pas cette vision attirante. Une publicité pour la Dodge Charger le soulignait, il y a deux ans : « Conduite sans mains, voitures qui se garent seules, guidée par un moteur de recherche ? On connaît cette histoire. Et elle finit avec des robots nous conditionnant pour notre énergie. » Levandowski comprend très bien cette philosophie. Il a juste plus de confiance dans les robots qu’aucun d’entre nous. « Les gens pensent qu’on va leur retirer le volant des mains, mais ils se trompent complètement. Un de ces jours, une voiture autonome vous sauvera la vie. » affirme-t-il.

La voiture Google est une vieille lubie de la science fiction du XXe siècle. Elle appartient au monde des jantes en alliages, des fusées dans le dos, de la téléportation, des villes sous la mer, d’un futur prédit qui est toujours bien au-delà de notre actuelle technologie. En 1939, lors de l’Exposition Universelle de New York, les visiteurs ont fait la queue sur plus de 2 km pour voir le stand de General Motors : Futurama. A l’intérieur, un tapis roulant les portait au dessus d’un paysage miniature, protégé par un dôme de verre. Les banlieues et gratte-ciels étaient environnés d’autoroutes sur lesquelles roulaient des voitures télécommandées. Et le speaker disait : « N’est ce pas incroyable ? Vous avez sous vos yeux le monde de 1960 ! »

Il n’en a pas vraiment été ainsi. Les gratte-ciels et les autoroutes ont été bien présents au rendez-vous, mais les voitures sans conducteurs n’étaient que des prototypes. En fait, comme il l’a été constaté, les humains ne sont pas faciles à remplacer. Pour chaque accident causé, ils en évitent des milliers d’autres. Ils peuvent s’engager dans du trafic un peu serré, anticiper le danger, évaluer la distance, la direction, le rythme et le timing. Les américains font à peu près 5 000 milliards de kilomètres par an, me confie Ron Medford, un ancien vice-administrateur de l’Administration pour la Sécurité sur les autoroutes (National Highway Traffic Safety Administration – NHTSA), organisme qui travaille désormais avec Google. Ce n’est pas un miracle d’avoir 32 000 décès par an, c’est un miracle que ce nombre soit si bas.

Levandowski conserve sur son ordinateur toute une collection d’illustrations vintage et de vieilles actualités sur son ordinateur, juste pour lui rappeler toutes les tentatives avortées et les rêves déçus. Quand il me les montra un soir chez lui, son visage arborait un sourire crispé, comme un père regardant son fils en championnat de foot.

1957 : Une berline roule sur une autoroute, guidée par des circuits dans la route, pendant qu’une famille joue aux dominos à l’intérieur. « Pas d’embouteillage, pas de collisions, pas de fatigue de conduite. »

1977 : Les ingénieurs font tourner une voiture Ford sans conducteur sur un circuit. « Ces voitures pourront être sur les routes avant l’an 2000 ! » Levandowski secoua la tête : « On (Google X) n’a rien inventé. On a juste eu de la chance que les ordinateurs et les capteurs soient prêts pour notre projet. »

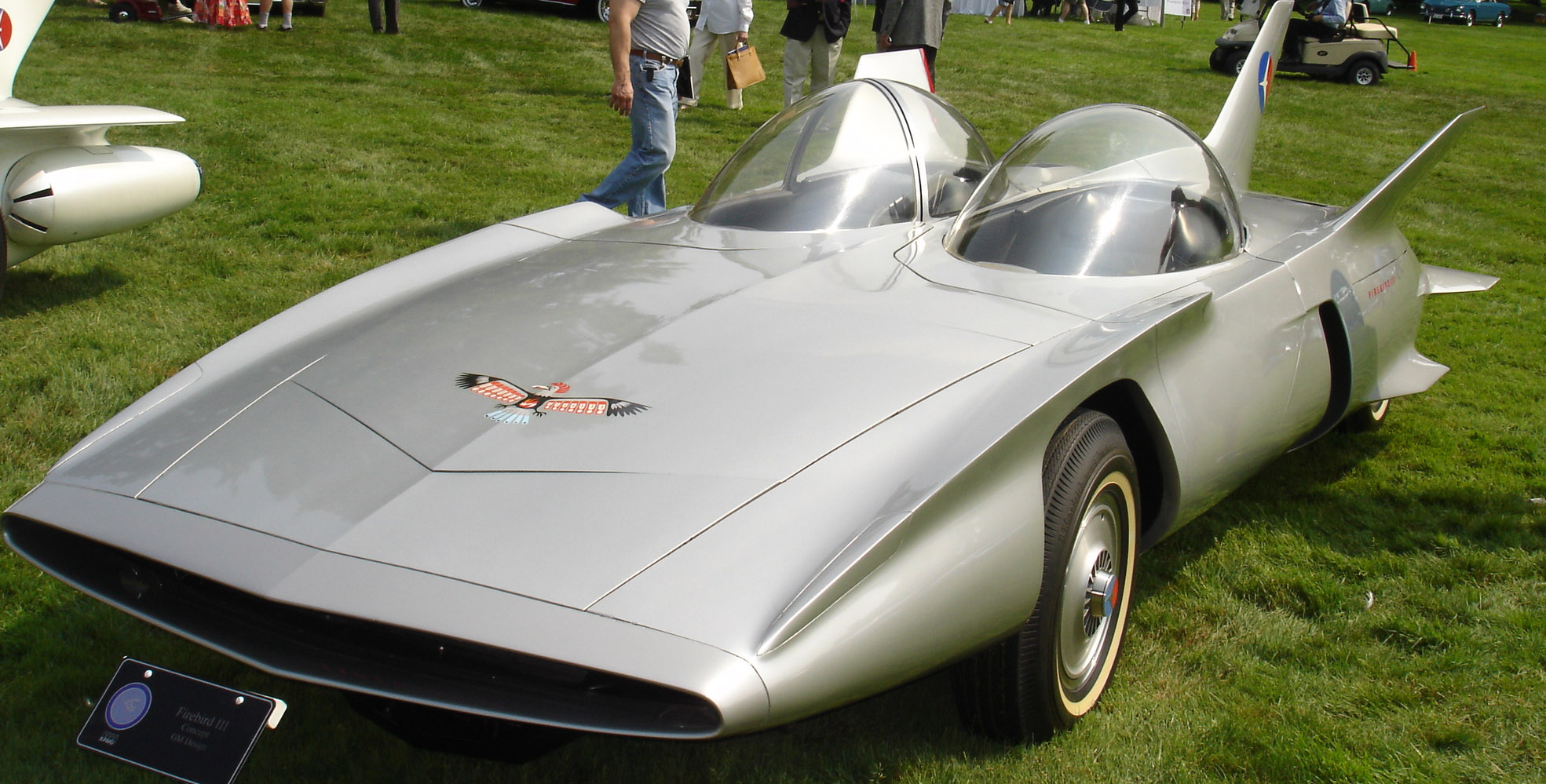

Depuis le début, le domaine est divisé en deux camps rivaux : celui des routes intelligentes, et celui des voitures intelligentes. General Motors a été le pionnier dans la première voie à la fin des années 50. Sa voiture prototype, appelée Firebird III, taillée comme un avion de chasse, avec une queue en titane, et un cockpit en bulle, était prévue de fonctionner sur des circuits dédiés, et un câble électrique courant dans une fente au milieu, comme un circuit électrique de petites voitures. La voiture roulait au-dessus du câble, un opérateur à l’autre bout du circuit recevait un signal radio et pouvait la suivre tout au long du virage. Puis, les ingénieurs de Berkeley sont allés un cran plus loin : ils ont disséminé le circuit de capteurs magnétiques, modifiant la polarité pour envoyer des messages à la voiture : « Ralentir, courbe serrée en approche » Les systèmes étaient plutôt simples et fiables, mais ils avaient un problème similaire au paradoxe de l’œuf et de la poule. Pour être utile, il fallait les construire sur une très large échelle. Levandowski confirme : « L’Etat n’a pas d’argent pour réparer les nids de poule, pourquoi investirait-il pour insérer des câbles dans la route ? »

Les voitures intelligentes sont plus flexibles, mais aussi bien plus complexes. Elles ont besoin de capteurs pour les guider, d’ordinateurs pour les conduire, de cartes routières à suivre. Dans les années 80, un ingénieur allemand appelé Ernst Dickmanns, à l’université Bundeswehr de Munich, a équipé un camion Mercedes avec des caméras et des processeurs, et l’a programmé pour suivre les lignes blanches des routes. Il a bientôt été capable de se diriger sur un circuit. En 1995, la voiture de Dickmann était capable de conduire sur l’autoroute de Munich à Odense, au Danemark, roulant plus de 150 kilomètres d’une traite sans assistance. Il était clair que l’âge de la voiture autonome était arrivé !

Las ! Pas si vite.

Les voitures intelligentes l’étaient juste assez pour mettre les conducteurs dans l’embarras. Les autoroutes et circuits sur lesquels elles roulaient étaient des environnements strictement contrôlés. Si l’on rajoutait quelques variables, comme un piéton, ou disons, un agent de circulation, leur programmation s’effondrait. 98% de la conduite consistait à suivre les lignes pointillées sur la route. Ce qui importait vraiment était les 2% restants.

« Il n’y avait aucun moyen, avant l’an 2000, de faire quelque chose d’intéressant. » me confie le roboticien Sébastien Thrun. « Les capteurs n’étaient pas au point, les ordinateurs et les cartes non plus. Le radar était du matériel hors de prix à plus de 200 millions de dollars. Ce n’était pas quelque chose que vous pouviez acheter n’importe où. » Thrun, 46 ans, est le fondateur du projet Google Car. Jeune prodige de la ville allemande de Solingen, il a programmé sa première simulation de conduite à l’âge de 12 ans. Mince, bronzé, des yeux bleus très clairs, démarche très souple, on a l’impression qu’il sort d’une boite de nuit d’Ibiza. Et pourtant, comme Levandowski, il a un don pour voir les choses à travers les capteurs d’un ordinateur, pour comprendre la logique par lequel il appréhendera le monde qui l’environne.

Quand Thrun est arrivé aux Etats-Unis, en 1995, il choisit un métier dans le centre le plus en avance du pays concernant les recherches sur la voiture autonome : l’université de Carnegie Mellon. Il y construisit des robots pour explorer des mines en Virginie, d’autres pour guider les visiteurs au Smithsonian Institute, et pour papoter avec des bébés dans une crèche. Mais il n’avait rien fait concernant les voitures sans conducteurs. Le financement privé s’était complètement tari sur le sujet. Et bien que le Congrès avait mis en place l’objectif qu’un tiers de tous les véhicules de combat serait autonome avant 2015, très peu avaient avancé. Thrun se rappelait que régulièrement les sous-traitants militaires, financés par le DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency – Agence pour les projets de recherche avancée de défense) échouaient avec leur dernier prototype. « Les démonstrations que j’avais vues se terminaient pour la plupart en accident ou en panne dans les premiers 500 mètres » me dit-il. « Le DARPA ne finançait pas des gens capables de résoudre le problème. Mais ils n’étaient pas capables de dire si le problème était la technologie ou les gens en place. Donc ils ont fait cette chose folle, qui était en fait complétement visionnaire. »

Ils ont lancé une course.

Le premier défi DARPA eut lieu dans le désert de Mojave le 13 mars 2004. L’organisation offrait un million de dollars pour ce qui apparaissait être une tâche assez simple : construire une voiture qui pouvait parcourir 230 km sans aucune intervention humaine. La voiture de Dickmann avait réalisé une distance similaire sur l’autoroute allemande, mais toujours avec un conducteur derrière le volant, prêt à reprendre les commandes au cas où. Les voitures du Grand Défi seraient vides, et la route plutôt difficile : de Barstow, en Californie, à Primm, au Névada. Au lieu de courbes douces et de longues voies toutes droites, elle avait des collines rocheuses, et des virages en épingle à cheveux, au lieu de panneaux routiers et de lignes blanches ou même de coordonnées GPS. Thrun rajoute : « Aujourd’hui, on pourrait le faire en quelques heures, mais à l’époque, c’était un peu comme aller sur la lune en baskets ».

Levandowski en entendit parler pour la première fois grâce à sa mère. Elle avait vu un avis à propos de la course quand elle avait été annoncée sur le web en 2002, et se rappelait de son fils, habitué à jouer avec des voitures télécommandées, en les faisant crasher dans sa chambre. Était-ce vraiment si différent ? Levandowski était maintenant étudiant à Berkely, dans le département ingénierie industrielle. Quand il n’était pas en train d’étudier, de faire de l’aviron ou de gagner des concours de Légo, il essayait de chercher des nouvelles choses à construire, et si possible, avec profit. « S’il réussit à gagner de l’argent, ça veut dire qu’il crée de la valeur » confirme son ami Randy Miller. « Je me souviens, au lycée, nous étions chez lui, et il me dit qu’il allait louer sa chambre. Il allait aussi mettre une cloison dans son salon, un canapé pour dormir, d’un côté, et un serveur qu’il aurait construit de l’autre côté. Je lui ai dis : ‘Mais Anthony, qu’est ce que tu fais ? Tu as déjà plein d’argent. Pourquoi tu ne t’achètes pas ton propre appartement ?’ Et il me répondit : ‘Nan. Tant que je ne peux pas vivre dans un appartement aussi bien agencé qu’une cabine de luxe d’un 747, je veux vivre ainsi.’ »

Les règles du DARPA étaient plutôt vagues à propos des véhicules : tout ce qui pouvait se conduire par lui-même suffirait. Donc Levandowski prit une décision plutôt téméraire. Il allait construire la première moto autonome. Cela semblait un éclair de génie à l’époque. (Miller dit que l’idée leur vint dans un jacuzzi à Tahoe, ce qui semble avéré.) Pour Levandowski, la bonne ingénierie doit jouer avec les règles. Contourner les obstacles au lieu de les affronter. Son exemple préféré est celui d’une compétition de robots au MIT en 1991. Il fallait construire une machine qui envoyait des balles de ping-pong dans un tube : les étudiants vinrent avec des douzaines de machines différentes. Le gagnant avait un principe on ne peut plus simple : il avait un bras mécanique, qui lâchait la balle dans le tube, et qui le recouvrait d’un bouchon, pour éviter que les autres n’y fassent rentrer aussi des balles. Il gagna le concours en un seul essai. La moto pouvait être dans le même style : plus prompt à réagir qu’une voiture, et plus manœuvrable. Elle pouvait se glisser entre des barrières, et aller aussi vite que des voitures. Et c’était aussi un bon moyen pour se venger de sa mère qui ne voulait pas le laisser utiliser des motos quand il était jeune. « OK, pensa-t-il, je vais en faire une qui va se conduire toute seule ».

Le seul problème du projet était assez évident. Une moto ne peut tenir debout seule. Elle a besoin d’un pilote pour l’équilibrer, ou d’un système complexe de poids et de balanciers pour ajuster la position chaque centième de seconde. « Avant de faire 3 mètres, tu dois bosser au moins un an de mécanique. » Les autres participants n’avaient pas ce problème. Ils avaient des soutiens provenant du monde universitaire et du monde de l’entreprise : la fondation Carnegie Mellon travaillait avec General Motos, Calteck avec Northrop Grumman, l’Etat d’Ohio avec les camions Oshkosh. Quand Levandowski vint à Berkeley avec cette idée, les réactions furent, au mieux, déconcertées. Son professeur principal, Ken Goldberg, lui dit tout de go qu’il n’avait aucune chance de réussir. « Anthony est probablement l’étudiant le plus créatif que j’ai rencontré en vingt ans, mais là, c’était vraiment exagéré. »

Peu importait, Levandowski était imperturbable. Les deux années suivantes, il passa plus de 200 coups de fil à des sponsors potentiels. Il réussit à grapiller environ 20 000 dollars de Raytheon, AMD, et d’autres (aucun constructeur de motos n’avait accepté de mettre son nom sur le projet). Il y a ajouta une centaine de milliers de dollars à lui. Et il embaucha des étudiants. « Il nous a payés en merguez » raconte Charles Smart, professeur de mathématiques au MIT. « Toujours les mêmes d’ailleurs. Mais je me souviens avoir pensé, j’espère qu‘il m’aime bien et me laissera travailler sur ce projet. » Levandowski avait cet effet sur les gens. Son enthousiasme délirant pour le projet n’avait d’égal que sa compréhension technique du défi, et sa volonté d’utiliser tous les moyens possibles pour l’emporter. A un moment, il alla même jusqu’à offrir 5000 dollars à la petite amie de Smart pour mettre sa relation avec lui entre parenthèses, le temps que le projet soit terminé. « Levandowski était très sérieux, elle haïssait le projet de moto autonome. »

Enfin, Goldberg réalisa un jour que la moitié de ses étudiants travaillait pour Levandowski. Ils avaient commencé avec une Yamaha assez banale, plutôt faite pour les ados, et l’avaient complètement désossée. Ils y ajoutèrent caméras, gyroscopes, GPS, ordinateurs, arceaux, et enfin, un moteur. Ils écrivirent des dizaines de milliers de lignes de code. La vidéo de leur premier test ressemble à une scénette du « Benny Hill show » : la moto démarre, les ingénieurs s’écartent rapidement, puis elle tombe (le tout, plus de 600 fois d’affilée). Smart ajoute : « Nous avons construit et reconstruit indéfiniment la moto, en cherchant à tâtons. Comme le disait un de mes collègues : ‘Tu ne comprends pas, Charlie, c’est de la robotique. Par définition, ça ne marche jamais.’ »

Finalement, un an avant le projet, un ingénieur russe, du nom d’Alex Krasnov trouva la bonne combinaison. Ils pensaient que la stabilité était un problème complexe et non-linéaire, mais en fait, c’était plutôt simple. Quand la moto se penchait un peu d’un côté, Krasnov devait légèrement tourner le guidon dans cette direction. Ce qui créait une force centrifuge ramenant la moto droite. En répétant le processus encore et encore, à tracer des petites courbes en S, la moto pouvait réaliser une ligne droite. Sur la vidéo de cette journée, on voit la moto un peu bancale au début, comme un bébé girafe cherchant ses jambes, puis démarre soudainement en faisant un grand cercle, comme guidée par une main invisible. Ils l’ont appelée le Ghost Rider (Pilote Fantôme).

Le Grand Défi s’est avéré être l’un des événements les plus humiliants de l’histoire automobile. La seule consolation pour les participants a été de constater que tout le monde avait échoué. Aucun des 15 finalistes n’est allé au-delà des 15 premiers kilomètres, sept se sont arrêtés avant le premier kilomètre. Le six roues de l’Etat de l’Ohio, Terramax (13 000 kg sur la balance) a été arrêté par des buissons, le Chevrolet de Caltech, Tahoe, s’est piégé dans un grillage. Même le gagnant, le véhicule de Carnegie Mellon, avait au mieux gagné une victoire à la Pyrrhus. Son Hummer, Sandstorm, n’avait fait que 10 kilomètres avant une sortie de route. Un hélicoptère le retrouva plus tard sur un talus, enveloppé par la fumée dégagée par les roues de derrière, qui partaient en flammes.

Le Ghost Rider avait été meilleur que 90 voitures lors de la phase de qualification (2 km de course d’obstacles sur la voie rapide de Californie à Fontana). Il s’agissait alors du résultat de référence. Le jour du grand défi, sur la ligne de départ à Barstow, délirant à moitié du fait de la fatigue et de l’adrénaline, Levandowski oublia de mettre en marche le programme stabilisateur de la moto. Quand le signal de départ fût donné, la moto se jeta en avant, roula un mètre et s’écroula.

« C’était vraiment une journée noire » confia Levandowski. Cela lui prit un moment pour aller au-delà (au moins pour ses habitudes d’hyperactif). « Je crois que j’ai pris, disons, quatre jours de congé » me raconte-t-il. « Et puis, je me suis dit : ‘Hey, mec, ce n’est pas terminé ! Il faut juste le réparer !’ » D’autant que le DARPA s’était visiblement dit la même chose. Trois mois après, l’agence annonçant un second Grand Défi pour octobre suivant, doublant le prix à deux millions de dollars. Pour gagner, les équipes devaient adresser une liste de toutes les erreurs et défauts du véhicule, du disque dur défaillant à l’équipement satellite manquant. Mais la problématique demeurait la même : comme Joshua Davis l’écrivit plus tard dans Wired, les robots n’étaient tout simplement pas assez intelligents. Dans la liste des erreurs, ils n’étaient pas capables de distinguer un buisson d’un rocher, une ombre d’un objet solide. Ils réduisaient le monde à un dédale de marbre géant, mais ils se retrouvaient pris dans le moindre trou. Ils avaient besoin d’améliorer leur QI.

Au début des années 90, Dean Pomerlau, un roboticien de Carnegie Mellon, avait trouvé un moyen efficace et très inhabituel pour cela : il laissait la voiture apprendre par elle-même. Pomerleau équipa un mini-van d’un ordinateur avec un réseau neuronal artificiel, copié sur le cerveau humain. Pendant sa conduite dans Pittsburgh, il enregistra toutes les décisions de conduite, rassemblant des statistiques et formalisant ses propres règles pour la route. « Quand nous avons commencé, la voiture allait à 5/6 km/h le long d’un chemin dans un parc, vous pouviez rouler en tricycle plus rapidement. » raconte Pomerleau. « A la fin, elle allait à 70 km/h sur des autoroutes. » En 1996, la voiture se conduisit elle-même de Washington DC, à San Diego, avec des interventions très minimes, seulement quatre fois plus que lors du trajet réalisée par celle de Dickmann un an auparavant. Pomerleau l’avait appelée : « Traverser l’Amérique sans les mains ».

L’idée de la machine qui apprend seule est presque aussi vieille que la science informatique (Alan Turing, l’un des pères du domaine, la considérait comme l’essence de l’intelligence artificielle). C’est souvent le plus rapide moyen pour un ordinateur d’apprendre une attitude complexe, mais elle a ses désavantages. Une voiture qui apprend toute seule peut arriver à des conclusions bien étranges. Elle peut confondre l’ombre d’un arbre avec le bord de la route, ou prendre les phares pour des lignes au sol. Elle peut aussi décider qu’un sac voletant sur la route est un objet solide et chercher à le contourner. C’est comme un enfant dans une poussette, ne percevant du monde que des visages ou des étalages qui passent. Il est donc difficile de savoir ce qu’elle perçoit. Pomerleau me confie : « Les réseaux neuronaux sont un peu comme des boites noires, cela rend les gens nerveux surtout quand ils contrôlent des véhicules de deux tonnes. »

Les ordinateurs, comme les enfants, apprennent davantage par le par cœur. On leur donne des milliers de règles, et des kilos de données à mémoriser (Si X arrive, faire Y, comme éviter les gros rochers) puis on les teste par la méthode essai/erreur. C’est lent, c’est beaucoup de travail, mais il est plus facile d’anticiper et de corriger qu’avec l’apprentissage neuronal. Le truc, quelle que soit la méthode d’enseignement, est donc de combiner les deux en juste proportion. Trop d’apprentissage par cœur peut alourdir la machine. Trop d’apprentissage neuronal peut créer des caprices et des angles morts. Les routes les plus grossières au Grand Défi étaient les plus faciles sur lesquelles rouler, parce qu’elles avaient un chemin évident, et des bandes d’arrêt d’urgence bien définies. C’est sur de la terre ou des terrains sablonneux que les voitures avaient tendance à devenir folles. Sébastien Thrun explique : « Mettez un peu trop d’intelligence dans une voiture, ne l’encadrez pas, et elle deviendra très créative. »

Le second Grand Défi a testé ces deux approches. Près de deux cents équipes avaient signé pour la course, mais les meilleurs concurrents étaient assez évidents dès le début : Carnegie Mellon et Stanford. L’équipe de Carnegie était dirigée par un roboticien légendaire William (Red) Whittaker (Pomerleau avait quitté l’université pour lancer sa propre entreprise). D’apparence physique impressionnante, ex-soldat, Whittaker s’était spécialisé dans les engins télécommandés en lieu dangereux. Ses robots ont écumé les champs de l’Antarctique et des volcans en activité, ont inspecté les réacteurs dangereux de Three Mile Island ou de Tchernobyl. Secondé par un brillant et jeune ingénieur, Chris Urmson, Whittaker voyait la course comme une opération militaire, où la force brute l’emporte. Son équipe passa 28 jours à scanner au laser le désert de Mojave pour créer une représentation virtuelle de la topographie, ce qui permet, en la combinant à des images satellites de repérer les obstacles. « On ne compte pas ceux qui sont morts de fatigue en le faisant » m’a dit ensuite Urmson.

L’équipe de Stanford était menée par Thrun. Il n’avait pas pris part à la première course, il n’était alors qu’un jeune étudiant à Carnegie. L’été suivant, il avait accepté un poste de professeur à Palo Alto. Quand le DARPA annonçât la seconde course, il en entendit parler par l’un de ses étudiants, Mike Montemerlo. « Ses paroles constataient qu’on ne pouvait pas y aller, mais tout son langage non-verbal disait qu’il fallait le faire. » se rappelle Thrun. « Alors, il m’a entraîné dans cette aventure. » La compétition était une véritable confrontation des contraires. Thrun, le délicat citoyen du monde, Whittaker le shérif fanfaronnant. Carnegie concourrait avec deux véhicules militaires, Sandstorm et Highlander, Stanford avec un Touareg de Volkswagen, surnommé Stanley.

C’était un match équitable. Les deux équipes utilisaient des capteurs similaires et un même logiciel, mais Thrun et Montemerlo se concentraient davantage sur l’apprentissage neuronal. « C’était notre arme secrète » se rappelle Thrun. Au lieu de programmer la voiture avec des modèles de pierres et de buissons à éviter, Thun et Montermelo l’ont simplement conduite au milieu d’une route désertique. Les lasers sur le toit scannaient l’environnement proche autour de la voiture, pendant que les caméras se projetaient plus loin. En analysant les données, la voiture apprit à repérer les parties plates comme des routes, et les parties bosselées comme des aires d’arrêt d’urgence. Elle comparait également les images des caméras à celles obtenues avec le laser, pour savoir s’il y avait du champ devant, et donc, si elle pouvait accélérer. Thrun s’en rappelle bien. « Tous les jours, c’était la même chose. On sortait, on conduisait pendant vingt minutes pour se rendre compte qu’il y avait un bug dans le logiciel, puis on faisait de la programmation pendant quatre heures et on recommençait. » Quand ils ont commencé, sur chaque groupe de pixels que l’ordinateur identifiait comme un obstacle, un sur huit n’en était pas un. Quand ils eurent terminé, le ratio était tombé à 1 pour 5 000.

Le jour de la course, deux heures avant le départ, le DARPA envoya les coordonnées GPS du trajet. C’était beaucoup plus dur que la première fois : plus de virages, des routes plus étroites, trois tunnels et un col de montagne. Carnegie Mellon, avec deux voitures, décida de jouer la sécurité face à l’unique voiture de Stanford. Ils avaient Highlander qui roulait à une allure rapide (plus de 35km/h en moyenne) pendant que Sandstorm progressait en retrait. Cette différence fût suffisante pour leur faire perdre la course. Quand Highlander commença à ralentir à cause d’un manque d’essence, Stanley passa devant. Au moment où il franchit la ligne d’arrivée, six heures et trente-trois minutes après le départ, il avait dix minutes d’avance sur Sandstorm et plus de vingt sur Highlander.

C’était la grande victoire du challenger, du cerveau sur la force brute. Mais ça l’a moins été pour Stanford que pour tout le domaine de la voiture autonome. Cinq voitures avaient fini la course de 150 km, et plus de vingt étaient allées plus loin que le vainqueur de 2004. En un an, ils avaient tous fait plus de progrès que les sous-traitants du DARPA en vingt. « Ces gens ne savaient pas à quel point c’était difficile, ils se sont dits : ‘J’ai une voiture, j’ai un ordinateur, et je veux le million de dollars.’ Donc, ils ont bossé dans leurs garages, ont fait des choses qui n’avaient jamais été réalisées, et ont été tout de suite très impressionnants. » Thrun se rappelle également d’une équipe d’étudiants de l’université Palos Verde de Californie, menée par un adolescent de 17 ans, Chris Seide, qui avait construit une voiture Doom Buggy qui pouvait changer de file et s’arrêter aux stops. Un cross-over Ford programmée par des salariés dans l’assurance avait fini seulement 37 minutes après Stanley. Leur chef programmeur avait copié ses premiers algorithmes dans un livre sur les designs de jeux vidéos.

Pour Levandowski, « Quand on regarde ce qu’il s’est passé au premier Grand Défi, on était vraiment à l’époque de l’âge de pierre, comparée à la période d’aujourd’hui. ». Et sa moto a fait partie de cette évolution. Même s’il n’est jamais sorti des demi-finales, trompé par des barrières de bois, le Ghost Rider était devenu, en quelque sorte, une merveille d’ingénierie, battant plus de 78 concurrents à 4 roues. Deux ans après, le Smithsonian ajoutait la moto à sa collection, et un an après, c’était au tour de Stanley. A ce moment, Thrun et Levandowski travaillaient déjà pour Google.

Le projet de voiture autonome occupe un endroit majestueux de Mountain View, et dispose d’un garage. Il fait partie du campus tentaculaire construit par Silicon Graphics au début des années 90 et redimensionné par Google, cette armée en conquête, une décennie plus tard. Comme beaucoup de bureaux de high-tech, c’est un mélange de fantaisie et d’incitations au travail (des feuilles de métal acidulées sur des architectures d’acier). Il y a un babyfoot dans le hall, des balles de gym dans la salle d’attente, et ce qui ressemble à des vélos de clown rangés dehors. Quand vous rentrez, les premières choses que vous remarquez sont les différentes figurines sur les bureaux : les Schtroumpfs, Star Wars, ou des machines compliquées. Et ce que vous remarquez ensuite, ce sont les bureaux, rangée après rangée, avec sont des gens derrière, en train de travailler sur des ordinateurs.

Il m’a fallu deux ans pour avoir accès à ce lieu, et encore, avec un membre de l’équipe me suivant à chaque pas. Google conserve ses secrets plus jalousement que la plupart des compagnies. Aux cafétérias émaillant le campus, des panneaux avertissent les salariés contre les « tailgaters », des espions industriels qui pourraient jeter un œil sur les travaux des employés. Mais une fois à l’intérieur, l’ambiance passe de la vigilance au zèle quasi missionnaire. « Au fond, on veut changer le monde avec cette technologie » me confia Sergey Brin, l’un des co-fondateurs de Google. Brin était habillé en sweat-shirt, jean tombant et baskets. Sa barbe de trois jours, et son regard perçant, quelque peu voilé par les lunettes Google Glass qu’il porte, lui donnent des faux-airs de Raspoutine. A un moment, il m’a demandé si je voulais les porter. Quand je les ai mises, une seule ligne de texte est apparue sur le verre : « 15:51. Rien à signaler. »

Brin m’expose sa vision : « Quand vous regardez dehors, et vous marchez un peu, il n’y a que des parkings ou des routes à plusieurs voies, de l’infrastructure routière partout. C’est un impôt massif sur la surface habitable. » La plupart des voitures ne sont utilisées qu’une heure ou deux par jour. Le reste du temps, elles sont garées dans les rues, dans les parkings ou les garages. Mais si les voitures pouvaient se conduire toutes seules, les gens n’auraient plus besoin d’en avoir. Une flotte de véhicules pourrait, à l’instar d’un système public de transport, aller chercher les gens, les déposer indépendamment des uns des autres, et attendre dans un parking entre deux demandes. Elles seraient moins chères et plus efficaces que les taxis (certains calculs indiquent qu’elles n’utiliseraient que la moitié de l’essence et un cinquième de l’espace routier utilisés pour les voitures d’aujourd’hui) et seraient évidemment bien plus flexibles que des bus ou des métros. Les rues se videraient, les autoroutes rétréciraient, et les parkings pourraient être transformés en espaces verts. Et il rajoute : « Nous n’essayons pas de rentrer dans un modèle préexistant. Nous sommes juste sur une autre planète. »

Quand Thrun et Levandowski vinrent pour la première fois chez Google en 2007, on leur donna une seule tâche : créer une carte virtuelle du pays. L’idée était de Larry Page, l’autre fondateur de Google. Cinq ans plus tôt, Page avait attaché une caméra sur sa voiture, et avait pris une séquence de plusieurs heures autour de la baie de San Francisco. Il l’avait ensuite envoyée à Marc Levoy, un expert informaticien de Stanford, qui avait créé un programme qui pouvait agréger ces séquences ensemble pour donner une vue de la rue entière. Les ingénieurs de Google ont bricolé les vans pour leur adjoindre des GPS et des caméras qui pouvaient filmer dans toutes les directions. A la fin, ils étaient capables de lancer un système filmant à 360 degrés pour chaque adresse. Mais l’équipement n’était pas fiable. Quand Thrun et Levandowski travaillèrent sur le projet, ils aidèrent l’équipe à s’outiller davantage et à reprogrammer les logiciels. Puis ils en ont équipé une centaine de voitures et les ont envoyées partout aux Etats-Unis.

Depuis Google Street View s’est étendu à plus d’une centaine de pays. C’est à la fois un outil pratique et presque magique (une sorte de loupe sur des mondes distants). Pour Levandowski, en fait, ça n’était qu’un début. Les mêmes données, pensait-il, pourraient être utilisées pour construire des cartes numériques plus efficaces que celles basées sur le GPS, que Google avait à disposition grâce à des sociétés comme NAVTEQ. Les rues et les noms de sorties pouvaient être déduits à partir des photographies, par exemple, plutôt que des inventaires publics parfois défaillants. Cela paraissait assez simple mais s’avéra, dans les faits, diaboliquement compliqué. Street View couvrait la plupart des zones urbaines, mais Google Maps devait être exhaustif : chaque rue enregistrée sur un ordinateur, chaque chemin de terre ou de gravier parcouru. Pendant plus de deux ans, Levandowski fit des allers-retours avec Hyderabad, en Inde, pour entrainer plus de 2 000 sous-traitants à créer des nouvelles cartes et à réparer les anciennes. Quand le nouveau logiciel de cartographie d’Apple eut de gros problèmes en 2012, il savait exactement pourquoi. Sa propre équipe avait passé plus de cinq ans à entrer plusieurs millions de corrections par jour.

Street View et Google Maps sont des extensions logiques du moteur de recherche. Ils vous montrent où sont les choses que vous souhaiteriez trouver. Ce qu’il manquait était un moyen pour s’y rendre. Thrun, malgré sa victoire au second Défi, ne pensait pas que les voitures autonomes pourraient fonctionner dans les rues de ville, il y avait trop d’inconnues, trop de variables pour lui. « Je vous aurais dit à l’époque qu’il n’y avait aucun moyen pour conduire en sécurité » dit-il. « Personne ne pensait que ça pouvait être fait. » Mais, en 2008, Levandowski eut un appel d’un producteur de « Prototype This ! », une série de Discovery Channel. Serait-il intéressé par monter une voiture à pizza qui se conduirait elle-même ? Dans les cinq semaines, lui et son équipe d’anciens diplômés de Berkeley avaient transformé une Prius dans ce but. Ils lui mirent un système de guidage et ont convaincu l’autorité autoroutière de Californie de laisser la voiture traverser le Bay Bridge (de San Francisco à Treasure Island). Ce serait la toute première fois qu’une voiture autonome conduirait légalement dans les rues américaines.

Le jour du tournage, la ville paraissait sous loi martiale. Le niveau le plus bas du pont était fermé à la circulation, 8 voitures et motos de police escortaient la Prius sur celui-ci. « Obama était là la semaine précédente, et il avait eu une escorte plus petite.» se rappelle Levandowski. La voiture se fraya un chemin dans le centre ville, traversa le pont sans le moindre problème, avant d’être arrêté par un mur de béton de l’autre côté. Cet essai a donné à Google l’impulsion dont ils avaient besoin. Quelques mois après, Brin et Page ont donné à Thrun le feu vert pour le projet de voiture autonome. « Ils ne m’ont même pas parlé de budget, ils m’ont juste demandé de combien de personnes j’allais avoir besoin et comment il fallait les trouver.» Thrun répondit qu’il savait exactement où elles étaient.

Chaque lundi, à 11h30, les chefs de projet se rencontrent pour faire un point de la situation. Ils sont fidèles au profil habituel de la Silicon Valley (homme blanc entre trente et quarante ans) mais ils viennent de partout sur la planète. J’ai compté des hommes de Belgique, Hollande, Canada, Nouvelle Zélande, France, Allemagne, Chine et Russie en une seule réunion. Thrun a commencé en sélectionnant les meilleurs talents du Grand Défi du DARPA. Chris Urmson fut recruté pour développer le logiciel, Levandowski le matériel, Mike Montemerlo, les cartes numériques (Maintenant, les choses ont changé, Urmson dirige le projet, et Thrun s’est consacré à Udacity, une petite société d’enseignement en ligne, qu’il a fondée il y a deux ans). Puis ils leur ont adjoints des génies de tous les domaines : des juristes, des designers lasers, des spécialistes d’interface, bref, de tout, sauf, des ingénieurs automobiles. « Nous embauchons une nouvelle race de gens ». Les gens à Google X ont l’habitude de dire qu’un tel ou une telle était la personne la plus intelligente qu’ils n’avaient jamais rencontrée, jusqu’à ce que le cercle vertueux soit bouclé, et que chaque personne soit encensée par quelqu’un d’autre. Comme Levandowski n’hésite pas à le dire de Thrun : « Il pense à 150 km/h. Moi, j’aime plutôt être à 130km/h. »

Un matin, alors que j’arrivais, l’équipe était autour d’une table de conférence, en tee-shirts et jeans à discuter des différences entre calendrier julien et grégorien. Le thème, comme d’habitude, était le temps. Le but de Google n’est pas de créer un concept car impressionnant (une idée brillante qui ne se vendra jamais) mais un produit commercial bien policé. Cela implique des échéances strictes, des tests permanents, et des nouvelles conceptions. Le principal sujet de cette matinée était l’interface utilisateur. A quel point l’avertisseur sonore doit-il être strident ? Combien de piétons l’écran doit-il montrer ? Dans une version, les personnes traversant n’importe où apparaissent comme un point rouge souligné de blanc. Urmson commente : « Je n’aime pas vraiment ça, on croirait un panneau immobilier. » Le designer néerlandais nota la remarque pour proposer autre chose à la prochaine réunion. Chaque semaine, plusieurs douzaines de volontaires salariés chez Google font quelques trajets dans la voiture et répondent à des questionnaires. La compagnie aime bien le répéter : « Nous croyons en Dieu, mais tous les autres, apportez vos données. »

Au début, Brin et Page ont donné à l’équipe de Thrun une série de défis dans le style de celui du DARPA. Ils réussirent leur premier un an plus tard : rouler une centaine de milliers de kilomètres sur les routes. Puis les enjeux ont augmenté. Comme des gamins organisant une chasse au trésor, Brin et Page ont mis en place une série de dix itinéraires d’une centaine de milliers de kilomètres au total. Les trajets passaient par tous les coins de la baie de San Francisco, des voies boisées de Menlo Park aux lacets de Lombard Street. Si le conducteur prenait le volant ou appuyait sur les freins une seule fois, le trajet était disqualifié. Urmson commenta : « Je me souviens avoir pensé, comment peux tu faire ça ? C’est super dur de rouler au milieu de San Francisco. »

Ils avaient commencé le projet avec la voiture à pizza de Levandowski, et le logiciel open-source de Stanford. Mais ils se sont vite aperçus qu’il fallait tout reconstruire depuis le début. Les capteurs étaient déjà dépassés, le logiciel trop compliqué pour être utilisé. Les voitures du défi DARPA ne se préoccupaient pas vraiment du confort des passagers. Elles allaient juste du point A au point B le plus efficacement possible. Pour adoucir la conduite, Thrun et Urmson ont du faire un travail très important sur la physique de la conduite. Comment le plan d’une route change-t-il dans un virage ? Comment la déformation et l’usure des pneus affectent le volant ? Le freinage léger semblait suffire, mais les bons conducteurs n’appliquent pas de pression continue, comme un ordinateur. Ils le font graduellement, le tiennent pendant un moment, puis relâchent.

Pour des mouvements compliqués comme celui-ci, l’équipe de Thrun a commencé avec de l’apprentissage neuronal, puis l’ont renforcé avec quelques règles de programmation, comme un Surmoi pour contrôler le Ça. Ils ont fait en sorte que la voiture apprenne par elle-même à lire les panneaux de rue, mais ils ont sous-estimé que des informations strictes, comme le panneau STOP, voulait vraiment signifier l’arrêt du véhicule. Si la voiture avait un problème quelconque, ils téléchargeaient les données des capteurs, les repassaient sur ordinateur pour améliorer la réponse. A d’autres occasions, ils ont réalisé des simulations avec des accidents dont tous les paramètres étaient fournis par l’autorité de sureté sur les autoroutes. Une botte de paille tombe d’un camion. La voiture doit-elle chercher à l’éviter ou doit-elle piler ? Avec combien d’avance un avertisseur doit-il se signaler ? Que se passe-t-il si un chat déboule sur la route ? Un daim ? Un enfant ? Il y avait des questions éthiques aussi bien que des questions mécaniques auxquelles les ingénieurs n’avaient jamais dû répondre auparavant. Les voitures du DARPA ne se préoccupaient pas de distinguer les panneaux routiers des piétons (ou les « organiques » comme parfois les ingénieurs les appellent). Ils continuent à penser comme des machines.

Un carrefour à quatre stops est un bon exemple. La plupart des conducteurs n’attendent pas leur tour. Ils s’avancent légèrement dans l’intersection, au moment où la voiture précédente est en train de traverser le croisement. La voiture autonome de Google ne faisait pas ça. Disposant d’un logiciel devant respecter la loi, la voiture attendait que le passage soit complètement libéré, et perdait donc assez rapidement sa priorité. Thrun rajoute : « En fait, ces petites incursions sur le carrefour sont une forme de communication, cela indique aux autres conducteurs que c’est votre tour. C’est la même chose avec les changements de file, si vous vous engagez entre deux voitures, et que le conducteur à côté avance en même temps, il vous refuse le passage, s’il vous laisse faire, c’est qu’il accepte. La voiture doit apprendre ce langage. »

Il fallut à l’équipe un an et demi pour remplir la feuille de route de 10 000 km de Page et de Brin. Le premier trajet allait de Monterey à Cambria, le long des falaises de l’autoroute 1. Levandowski s’en rappelle : « J’étais dans le siège arrière, criant comme une petite fille » L’un des derniers trajets partait de Mountain View, traversait vers l’est le pont Dumbarton pour aller à Union City, puis revenait plein ouest au-dessus de la baie à San Mateo, au nord de la 101e, puis se rendait sur le Bay Bridge vers Oakland, allait au nord via Berkeley et Richmond, retraversait la baie, cette fois au niveau de San Rafael, visitait les rues compliquées de la péninsule Tiburon, (là, le chemin était si étroit qu’ils ont dû rabattre les rétroviseurs), pour finir par le Golden Bridge et l’arrivée à San Francisco. Quand ils ont fini par arriver, à minuit passée, ils l’ont fêtée en sortant les bouteilles de champagne. Il ne leur restait plus qu’à faire la même chose mais pour chaque ville et pour tout type de climats, là, par contre, sans possibilité de répéter le trajet.

En fait, ils ne faisaient que commencer le projet.

Maintenant, Levandowski et les autres ingénieurs divisent leur temps entre deux modèles : la Prius, qui est utilisée pour tester des nouveaux capteurs et logiciels, et la Lexus, qui offre une conduite plus fine, mais plus limitée (La Prius peut rouler sur tout type de routes, la Lexus uniquement sur les voies rapides). A mesure que les voitures se sont améliorées, elles se sont simplifiées et renforcées, un peu comme des créatures de science-fiction. Les caméras et les radars sont maintenant derrière une feuille de métal et de verre, la petite tourelle laser s’est réduite d’un grand cône à un petit bocal. Tout est plus petit, plus adapté et plus puissant qu’avant, mais s’il y a bien une constante, personne ne se trompe sur la véritable nature de cette voiture. Quand Lewandoswki vint me chercher ou me laissa près de Berkeley sur ses trajets, les étudiants relevaient la tête de leur ordinateur ou de leur portable pour accourir prendre des photos de la voiture.

Mes premières pensées, après être monté dans la voiture, ont été de constater à quel point les choses paraissaient normales. Les expériences de Google ne laissent pas de cicatrices, pas d’indices d’immixtion informatique. L’intérieur aurait pu passer pour n’importe quel autre intérieur de voiture de luxe : du bois noble et du cuir, du métal lissé et des haut-parleurs Bose. Il y a un écran au centre du tableau de bord dédié aux cartes numériques, et un autre dédié aux messages de l’ordinateur. Le volant a un bouton vert ON à gauche et un bouton rouge OFF à droite. Mais rien, à part ça, ne trahit l’objectif particulier de cette voiture. Le seul élément discordant est un gros bouton rouge entre les deux sièges. Levandowski explique sa fonction : « C’est le bouton maitre, qui arrête tous les programmes, on ne l’a jamais utilisé. »

Levandowski garde toujours un ordinateur portable allumé à côté de lui pendant le trajet. Son écran lui montre une vue graphique de toutes les données perçues par les capteurs : un monde comme celui de Tron, d’objets couleur fluo, évoluant et se dirigeant sur un fond sombre. Chaque capteur montre un point de vue différent sur le monde. Le laser fournit une profondeur tridimensionnelle : ses 64 rayons pulsent 10 fois par seconde, scannant 1,3 million de points en vagues concentriques, commençant à 2,5 mètres de la voiture. Le radar a une portée deux fois plus importante mais n’en a clairement pas la précision. La caméra est très bonne pour identifier les panneaux, les signalisations de virages, les couleurs et les feux. Ces trois vues sont combinées, puis codées en couleurs par un ordinateur dans le coffre, et recouvertes par les cartes numériques de Google Maps et de Street View déjà enregistrées par Google. Le résultat est une carte jamais vue, un véritable portrait du monde.

J’étais en train d’y penser alors que la Lexus continuait à aller au sud de Berkeley sur l’autoroute 24. Et je ne pensais plus du tout à ma sécurité. Au début, c’était un peu stressant de voir le volant tourner seul, mais cette crainte passa vite. La voiture savait clairement ce qu’elle faisait. Quand la voiture d’à côté nous rejoignit dans notre file, la Lexus tourna dans la sienne, tout en conservant ses distances. Quand le conducteur devant nous freina, la Lexus était déjà en train de ralentir. Ses capteurs pouvaient voir à une telle distance dans toutes les directions qu’elle voyait le trafic s’agencer bien longtemps avant nous. Le résultat en était presque élégant : elle reculait pour laisser passer les autres, se glissait dans les espaces libres, gardait le rythme sans efforts, comme un danseur dans un ballet.

La Prius est une voiture encore meilleure, mais un peu plus brutale également. Quand je fus à l’intérieur avec Dmitri Dolgov, le chef programmeur de l’équipe, elle a fait une petite erreur de jugement : elle collait un camion sur une voie de sortie, et sortit un peu tard, au feu orange. Dans ce cas, Dolgov rédigea une note sur son ordinateur. Avant la fin de la nuit, il avait ajusté l’algorithme, et refait des simulations jusqu’à ce que le programme soit corrigé.

Les Google Car ont désormais parcouru plus de 500 000 km (MAJ 2015 : 1 million de km) sans causer un seul accident, ce qui est à peu près deux fois mieux que le conducteur américain moyen. Bien sûr, il y avait toujours un conducteur pour prendre le relais de l’ordinateur aux endroits délicats. Thrun affirme que la voiture, laissée à elle-même, pourrait sans problème faire 80 000 km sans grosse erreur sur les voies rapides. Mais pour Google, ça n’est qu’une première étape, ce n’est clairement pas suffisant pour une mise sur le marché. Thrun explique : « Le risque est trop important, vous ne l’accepteriez jamais. » La voiture a des problèmes lorsqu’il pleut, quand le laser rebondit sur des surfaces mouillées et troubles (à la première goutte de pluie, une petite icône d’un nuage apparaît sur l’écran et une voix avertit que la conduite automatique va se désengager bientôt). Elle ne peut pas distinguer le béton mouillé du sec, ou le goudron frais du sec. Elle ne peut pas entendre le sifflet d’un agent de circulation ou suivre les mouvements de la main.

Cependant, pour chacun de ces défauts, la voiture a quelque chose pour compenser. Elle n’est jamais somnolente ou distraite et ne se demande jamais qui a la priorité. Elle connaît chaque virage, chaque arbre, et les feux avec grande précision et en trois dimensions. Dolgov conduisait à travers une zone boisée lorsqu’elle s’est mise soudainement à ralentir. « Je me suis dit : C’est quoi le problème ? Ça doit être un bug. » me raconte-t-il. « Puis nous avons remarqué le daim marchant le long de la route. » La voiture, à la différence de ses passagers, pouvait voir dans le noir. Pour Thrun, on devrait passer aux 150 000 km avant un an.

La vraie question est plutôt de savoir qui la construira. Google est une entreprise de logiciels, pas un constructeur de voitures. Elle préfèrerait vendre ses programmes et ses capteurs à Ford ou GM plutôt que de construire ses propres voitures. Les constructeurs pourraient l’intégrer dans leur interface, comme ils l’ont fait avec le GPS de NAVTEQ ou de TomTom. La différence est que les constructeurs ne se sont jamais ennuyés à faire leurs propre cartes, mais qu’ils ont passé des années sur le projet des voitures autonomes. General Motors a financé l’équipe de Carnegie Mellon durant le défi DARPA, et a eu de longues séances d’essai avec les voitures autonomes dans la banlieue de Detroit. Toyota a ouvert un laboratoire de 36 000 m² et un « environnement urbain simulé » pour des voitures autonomes en novembre dernier, au pied du Mt Fuji. Mais à part Nissan, qui a récemment annoncé pouvoir vendre des voitures complètement autonomes à partir de 2020, les constructeurs sont beaucoup plus pessimistes sur la technologie. John Capp, directeur de la recherche sur le contrôle et la sécurité chez General Motors pense que « Cela arrivera, mais ça sera un long chemin. C’est une chose que de faire des démonstrations : ‘Regarde Maman, sans les mains !’ Mais c’en est une autre que d’en produire vraiment, avec des systèmes dans lesquels on ait confiance. Il ne faut pas de véhicules de cirque. »

Quand j’ai visité le dernier Salon Automobile de New York, les expositions étaient remarquablement silencieuses sur la conduite autonome. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y en avait pas. Hors du salon, Jeep avait mis en place une course d’obstacles pour son nouveau véhicule, le Wrangler, et notamment une colonne de bûches sur lesquelles rouler, et une petite colline à monter. Quand je descendis de la colline avec un commercial de Jeep, il n’a pas arrêté de me dire d’enlever mon pied du frein. La voiture était équipée d’un « contrôle de la descente » expliqua-t-il, mais comme tous les autres, il évita le terme de « autonome ». « On ne l’a tout simplement pas dans notre vocabulaire. » comme me le dit Alan Hall, responsable communication chez Ford. « Notre vision est que le conducteur restera au contrôle du véhicule. C’est le seul maitre à bord. »

Ce qui est un peu déloyal, nécessité faisant force de loi. Les constructeurs de voitures ne pouvant pas proposer des voitures autonomes, ils le font donc par étapes. A chaque décennie, ils mettent en place un peu plus d’automatisation, à chaque fois, une tâche qu’on retire des mains du capitaine : direction assistée dans les années 50, limitateur de vitesse en série dans les années 70, freinage ABS dans les années 80, correcteur électronique de trajectoire dans les années 90, et voiture qui se gare seule dans les années 2000. Les derniers modèles peuvent détecter les lignes au sol, et se guider pour rester droit au milieu. Ils peuvent garder une distance raisonnable avec la voiture de devant, freinant jusqu’à l’arrêt, en cas de problème. Ils ont la vision de nuit, la détection des angles morts, et un appareil stéréo (caméra à deux lentilles) pour distinguer les piétons. Pourtant, l’approche globale n’a pas vraiment changé. Comme le souligne Levandowski, « Ils veulent faire des voitures qui rendent les conducteurs meilleurs. Nous voulons faire des voitures qui soient meilleures que les conducteurs. »

Avec Nissan, Toyota et Mercedes sont probablement les plus proches de développer un système équivalent à celui de Google. Pourtant, ils hésitent à les introduire, et ce, pour plusieurs raisons. Les clients de Toyota sont très conservateurs, s’inquiétant davantage du confort que du style de voiture. « Ils ont une courbe d’adoption très longue » selon Jim Pisz, le stratège de Toyota en Amérique du Nord. « On a éliminé les lecteurs de cassette il y a seulement cinq ans. » La compagnie a été en avance pendant des années. En 2005, Toyota avait mis au point la première voiture à se garer toute seule, elle était très minutieuse, très lente, et très chère également. « On a besoin d’y aller progressivement pour gagner la confiance des clients. »

Pour Mercedes, c’est plus compliqué. L’entreprise a une longue tradition d’innovation et d’électronique d’avant-garde. Son dernier prototype pouvait manœuvrer dans le trafic, conduire dans les rues, et suivre tous les problèmes et obstacles, avec des radars et des caméras, comme le fait celle de Google. Mais Mercedes construit des voitures pour des gens qui aiment conduire, et qui sont prêts à payer cher ce privilège. Leur retirer le volant des mains serait un aveu d’échec, comme l’est, d’un point de vue esthétique, une petite tourelle à laser sur le toit de la voiture. « Si l’on met de côté la fiabilité, qui peut vite devenir un cauchemar, ce n’est pas une voiture agréable à regarder » affirme Ralph Herrtwich, le directeur de l’assistance au conducteur et du chassis chez Mercedes. « L’un de mes designers m’a dit ‘Ralph, si tu me demandes de mettre un truc pareil sur l’une de nos voitures, je te ferais virer de l’entreprise.’ »

Même si tous les composants peuvent devenir invisibles, Herrtwich s’inquiète de la séparation entre la conduite et le conducteur. Les ingénieurs de Google ont l’habitude de comparer la voiture sans conducteur au pilote automatique des avions, mais les pilotes sont entrainés à rester en alerte et à reprendre le contrôle en cas d’erreur. Qui fera la même chose pour les voitures autonomes ? « Cette approche du tout ou rien, ce n’est peut-être pas la meilleure des choses à faire » pour Herrtwich. Même si les conducteurs pleinement conscients au volant sont déjà quelque chose qui appartient au passé. Plus de la moitié des 18-24 ans admet envoyer des textos au volant, et plus de 80% avoir déjà téléphoné en conduisant. La conduite sans les mains semble être une seconde nature pour eux : ils l’ont déjà fait.

Un après midi, après la présentation de la voiture, j’ai eu une démonstration sur le pouce de la part des ingénieurs de Volvo. J’étais assis derrière le volant d’une de leurs S60 sur le parking de leur siège américain à Rockley, New Jersey. A environ cent mètres, ils avaient placé une silhouette en carton d’un petit garçon en taille réelle. Il portait un pantalon kaki et un tee-shirt blanc, paraissait environ 6 ans.

Ma tâche était de lui rouler dessus.

Volvo a moins confiance dans les conducteurs que tous les autres constructeurs. Depuis les années 70, le groupe a gardé une équipe d’experts à temps plein à son siège suédois, à Gothenburg. Quand une Volvo a un accident dans un rayon de 100 kilomètres, l’équipe se rend sur place pour constater les blessures et les dommages. 40 ans de recherche sur le sujet ont donné à Volvo un sens très fin de tout ce qui peut mal se passer dans une voiture, avec une base de données de plus de 40 000 accidents pour les aider dans la conception. Résultat, les probabilités d’être blessé dans une Volvo sont tombées de plus de 10% à moins de 3% sur toute la durée de vie de la voiture. Et ce n’est qu’un début. « Pour nous, personne ne doit être tué ni blessé dans une Volvo en 2020. Dans les faits, ça veut dire qu’on doit construire des voitures qui ne peuvent plus avoir d’accidents. »

La plupart des accidents sont causés par quatre facteurs essentiellement : la distraction, la somnolence, l’ivresse et l’erreur de conduite. Le dernier système de sécurité du constructeur essaye de tenir compte de ces quatre causes. Pour garder le conducteur vigilant, ils utilisent des cameras, des lasers et un radar pour guider l’avancée de la voiture. Si la voiture change de file sans clignotant, un bruit se fait entendre. Si cela recommence, l’écran de contrôle montre alors une coupe de café et les mots « C’est le moment pour une pause. » apparaissent. Pour instiller de meilleurs habitudes, la voiture évalue l’attention du conducteur le long du trajet, avec des barres de contrôle comme pour la jauge d’un téléphone portable (Mercedes est allé un cran plus loin : son contrôle de trajectoire ne peut pas fonctionner tant qu’il n’y a pas au moins une main du conducteur sur le volant).

C’était ce système que je testai sur un parking. Adam Kopstein, directeur de la sécurité des Volvo est un homme aimant les statistiques précises, avec des scrupules bien scandinaves. Il était donc très troublant de l’entendre me dire d’aller plus vite. J’avais passé les quinze premières minutes à essayer d’avoir un accident en percutant une voiture gonflable, en gardant la vitesse de 30 km/h. Trois quarts des accidents ont lieu à cette vitesse, et la Volvo s’en était sortie facilement. Mais Kopstein recherchait un test un peu plus musclé. « Allez, droit devant, appuyez à fond sur l’accélérateur, ne vous inquiétez pas, vous ne blesserez personne. »

J’ai fait comme il me l’avait dit. Après tout, le garçon n’était qu’un mannequin de plastique, équipé de matériau réfléchissant pour simuler la présence d’eau dans un corps humain. D’abord, une caméra l’a identifié comme un piéton. Puis le radar, juste derrière la calandre, a calculé la distance avant impact. « Certains crient, d’autres ne peuvent pas le faire, tant ça n’est pas naturel ». Alors que la voiture accélérait, 20, 30, 40 km/h, le bruit avertisseur a retenti, mais mon pied ne s’est pas précipité sur le frein. Soudain, la voiture s’arrêta brutalement, en vibrant avec une dernière embardée. Elle finit par s’arrêter 2 mètres avant le garçon.

Depuis 2010, les voitures Volvo équipées de ce système ont 27% de moins de dégâts que les autres voitures non équipées de ce système, selon une étude de l’Institut d’Assurance pour la sécurité des Autoroutes. Le système ne s’implique pas dans la conduite la plupart du temps, n’intervenant en freinant que dans des circonstances extrêmes, puis en laissant le contrôle au conducteur au moindre toucher de volant ou de pédale. Pourtant, la voiture se trompe parfois. Plus tard dans l’après midi, je pris la Volvo pour un test sur le parking de Parkway. Je me contentais de tourner, la voiture faisait l’accélération et le freinage. Comme la Lexus de Levandowski, elle gagna rapidement ma confiance : gardant le rythme dans le trafic autoroutier, freinant légèrement aux stops. Mais quelque chose de bizarre arriva alors. Je voulais rendre la Volvo au parking de départ, j’étais sur le point de m’engager dans le passage quand elle se mit soudainement à accélérer en plein virage.

L’incident dura seulement quelques instants, je me mis à freiner, le système se désengagea immédiatement, mais c’était tout de même un peu alarmant. Kopstein comprit plus tard que la voiture pensait toujours être sur une autoroute, en mode régulateur de vitesse. Pendant la plupart du trajet, j’avais suivi la Volvo de Kopstein, mais quand je me mis à tourner dans ce parking, ma voiture vit une route droit devant elle. C’est la raison pour laquelle elle s’est mise à accélérer, visant la vitesse limite : 70 km/h.

Pour bon nombre de conducteurs, cela peut paraître bien pire que les quatre facteurs signalés auparavant. On peut contrôler la somnolence ou l’ivresse, mais la mort causée par ordinateur est perçue de manière bien plus terrifiante. L’écran peut se figer, l’électricité se couper, les capteurs s’embrouiller ou mal interpréter un signe de la route, ou la voiture se précipiter dans une route pleine de circulation. « Nous sommes tous très tolérants sur les bugs de nos téléphones ou de nos ordinateurs portables » pour John Capp de GM. « Mais vous ne comptez pas sur votre téléphone ou votre ordinateur pour vous garder en vie. »

Toyota a eu un avant-gout de ce type de problèmes en 2009, quand certains conducteurs se sont plaints de leur voiture qui commençait à accélérer sans qu’ils le veuillent, et ce, parfois jusqu’à 150 km/h. La nouvelle a déclenché la panique parmi les propriétaires de voiture Toyota, les voitures étant accusées de 39 décès. Mais il a été prouvé que ce chiffre était très largement fictif. Une étude de 10 mois menée conjointement par la NASA et la NHTSA conclut que la plupart des incidents étaient causés par une erreur de conduite ou par le tapis protecteur, et seulement quelques-uns causés directement par une pédale récalcitrante. Mais le mal était fait, Toyota avait rappelé plus de 10 millions de voitures, et payé plus d’un milliard de dollars en justice. « Vous voyez, c’est un signe qu’il faut aller lentement. Très lentement. » me dit Jim Pisz.

Une autoroute automatique pourrait être aussi une proie facile pour des terroristes cybernétiques. L’année dernière, le DARPA finança un duo d’hackers bien connu, Charlie Miller et Chris Valasek, pour voir à quel point les voitures existantes étaient vulnérables. En août, Miller présenta ses trouvailles à la conférence annuelle des hackers à Las Vegas. En envoyant quelques ordres depuis leur ordinateur portable, ils avaient été capables de faire sonner le klaxon d’une Toyota Prius, de faire sauter le volant des mains du conducteur, et de freiner violemment à 100 km/h. Ils avaient dû, pour cela, utiliser un câble branché au port d’entretien de la voiture. Mais une équipe de l’Université de Californie, à San Diego, dirigée par l’informaticien Stefan Savage, a réussi à transmettre des instructions similaires sans fil, uniquement par un réseau aussi anodin que le Bluetooth. « La technologie actuelle n’est pas aussi robuste qu’on le croit. » selon Levandowski.

Google pense avoir trouvé la parade à toutes ces menaces. Ses ingénieurs savent qu’une voiture autonome doit être quasiment parfaite pour être autorisée sur la route. « Vous devez être au niveau de ce que l’industrie appelle le niveau de 6 Sigma (6 écarts-types), soit trois erreurs par million d’essais » me rapporta Ken Goldberg, l’ingénieur de Berkeley. « 95% de succès n’est clairement pas une qualité suffisante. » En plus de ses simulations, de ses tests sur route, Google a entouré son logiciel de parefeu, systèmes de backup, de générateurs redondants d’électricité. Son outil de diagnostic réalise des milliers de vérifications internes par seconde, cherchant des erreurs mécaniques ou des anomalies, conduisant le moteur de la voiture et les freins, le tout en continuant à calculer la route et la position dans la file. Les ordinateurs, à la différence des humains, ne sont jamais fatigués de tout revérifier. Pour Dolgov, « si jamais il y a un problème, on veut que ça se passe bien, que l’ordinateur de bord se conduise de manière raisonnable, comme ralentir, se mettre sur la bande d’arrêt d’urgence et allumer les feux de détresse. »

Mais de toute façon, tôt ou tard, une voiture autonome tuera quelqu’un. Un circuit peut griller, un pare-feu s’effondrer, et le seul défaut admissible sur 300 000 tests enverra la voiture à travers une ligne continue ou un arbre. « Il y aura des accidents et des procès. Et parce que les constructeurs sont riches, ils seront les premiers visés, peu importe qu’ils soient en faute ou pas. Et il ne faudra pas beaucoup de décisions de justice à 50 ou 100 millions de dollars de dommages et intérêts pour tuer tous les espoirs en cette technologie. » Même une invention aussi anodine que l’airbag a mis des décennies à s’imposer dans les voitures américaines, signale Pomerleau. « J’ai l’habitude de dire que les voitures autonomes seront ici dans 15 ou 20 ans. Et c’était justement il y a 20 ans. Nous n’y sommes toujours pas, et je persiste à penser qu’elles ne seront pas là avant 10 ans. »

Il reste beaucoup à faire. Comment tester les voitures ? Quelle doit être leur vitesse et l’écart entre les voitures ? Combien d’avertissements avant qu’un conducteur ne reprenne le volant ? Qui est responsable en cas de problème ? Google veut laisser l’Etat et les assureurs déterminer leurs perimètres (puisque les primes d’assurance sont fondées sur les risques statistiques, elles devraient baisser avec les voitures sans conducteur). Mais les constructeurs considèrent que cela les rend trop vulnérable. « Leur position initiale était ‘On ne devrait pas se presser. On n’est clairement pas prêts. Cela ne devrait pas être légalisé.’ » affirme Alex Padilla, le sénateur qui a fait voter la loi dans l’Etat de Californie. « Mais leur vrai but, » pense-t-il, « est de gagner du temps pour rattraper Google. Il est clair pour moi que l’intérêt était de lancer la course. Et maintenant tout le monde s’y met ». La seule question est de savoir à quel rythme elle ira.

A la réunion à laquelle j’ai assistée, Levandowski montra à l’équipe une vidéo du dernier laser de Google, dont l’installation est prévue d’ici un an. Il a deux fois la portée des modèles précédents à plus de 300 mètres contre 150 auparavant, et une résolution trente fois plus précise. A 100 mètres, il peut voir une plaque en métal fine de moins de 5 cm. Et le laser aura la taille d’une tasse de café, me dit-il et coûtera autour de 10 000$, soit 70 000 fois moins que le modèle actuel.

« Le coût n’est pas un sujet » m’avait dit plus tôt Sergey Brin. « Faire baisser le prix de la technologie peut être aussi rapide qu’un claquement de doigts. Vous attendez juste un mois, et ça descend. Ce n’est pas très cher. » D’autant que Brin et ses ingénieurs sont motivés par des aspects personnels. Les parents de Brin ont bientôt 80 ans, et ils commencent à devenir incapables de tenir un volant. Thrun a perdu son meilleur ami dans un accident de voiture, et Urmson a des enfants intimidés par la conduite. Comme tout le monde chez Google, ils connaissent les statistiques : dans le monde, les accidents de voiture tuent 1,24 millions de personnes par an, et en blessent 50 millions.

Pour Levandowski, c’est devenu très clair il y a trois ans. Sa fiancée était sur le point d’accoucher. Un après midi, alors qu’elle traversait le Golden Bridge pour aller voir un ami à Marin County, la voiture de devant s’arrêta brutalement. Olsen pila, sa voiture s’arrêta juste à temps, mais la voiture de derrière ne fut pas aussi rapide. Elle eut une collision à plus de 50 km/h, le choc fut tel qu’elle rentra dans la voiture de devant. « C’était comme une canette écrasée, la voiture était concassée en accordéon, et j’étais dedans. ». Grâce à la ceinture de sécurité, ni elle, ni le bébé n’ont eu la moindre blessure. Mais quand Alex est né, il avait une petite touffe de cheveux blancs à l’arrière de sa tête.

« Cet accident n’aurait jamais du avoir lieu, » pour Levandowski. Si la voiture derrière celle d’Olsen avait été autonome, elle aurait vu l’obstruction de la route, trois voitures en avance. Elle aurait calculé la distance avant impact, scanné les files voisines, réalisé qu’elles étaient pleines, et aurait freiné, tout cela en moins d’un dixième de seconde. La voiture Google conduit plus prudemment que les gens : elle met cinq fois plus d’écart avec la voiture de devant que les autres voitures, et a donc rarement moins de deux secondes d’écart avec la voiture de devant. Dans ce cadre, pour Levandowski, notre peur de la voiture sans conducteur est de plus en plus irrationnelle. « A partir du moment où la voiture est meilleure que le conducteur, il est irresponsable de le laisser aux commandes Pour chaque année de retard avant la mise en place, il y aura des morts en plus. »

Après une longue journée à Mountain View, le retour à la maison peut être un vrai défi. L’esprit de Levandowski, habitué à penser à plusieurs choses en même temps, peut avoir des problèmes à se focaliser sur les deux tonnes de métal. « Les gens devraient être contents que je sois en mode automatique » me dit-il alors que nous rentrons chez lui. Il s’étend sur son siège, met les mains derrière la tête, comme s’il bronzait au soleil. Il ressemble aux vieilles pubs des voitures sans conducteurs de son ordinateur : « Des autoroutes sécurisées grâce à l’électricité ! »

La réalité est si proche de ce modèle qu’il peut en voir chaque étape : les premières voitures arrivant sur le marché dans les cinq à dix ans. D’abord un petit nombre – telles des animaux un peu bizarres sur un nouveau continent – faisant confiance à leur capteurs pour reconnaître le terrain, et cartographiant le territoire, rue par rue. Puis elles s’étaleront, se multiplieront, partageant les cartes et les conditions de trafic, les alertes d’accident et d’embouteillages, roulant en convoi pour profiter de l’aspiration et économiser de l’essence, déposant des passagers pour en reprendre d’autres, comme Brin l’avait imaginé. Pour une fois, cela n’est pas qu’un fantasme. « Si vous regardez mon passé, généralement je fais les choses pendant deux ans, puis je passe à autre chose » ajoute Levandowski. « Je suis un pionnier, le type du premier kilomètre, celui qui se rue hors de la barge en Normandie, et qui laisse les autres conforter la position. Mais là, j’ai envie d’aller plus loin. Ce que nous avons fait est génial, c’est scientifiquement intéressant, mais ça n’a pas encore changé la vie des gens. »

Quand il arrive à la maison, sa famille est en train de l’attendre. « Je suis un taureau ! » crie son fils de trois ans pour nous accueillir. Nous agîmes en conséquence, très impressionnés. Ancienne journaliste free-lance pour le Times et CNET, Olsen était en train d’écrire un thriller technologique prenant place dans la Silicon Valley. Elle travaille de chez elle désormais, et a été très prudente sur la conduite depuis l’accident. Cependant, deux semaines plus tôt, Levandowski les a emmenés, elle et Alex, pour leur premier trajet dans la voiture Google. Elle a admis être un peu nerveuse, pendant qu’Alex se demandait quel était l’intérêt de la chose. « Il pense que tout est robotisé, de toute façon. »

Pendant qu’Olsen met la table, Levandowski me fit un petit tour du propriétaire de leur maison Art Nouveau de 1909, qui a été le centre d’une communauté hippie dirigée par Tom Hayden. « Vous pouvez toujours voir les marques de feu sur le sol du salon » me dit-il. Pour un républicain convaincu et un millionnaire, c’est un choix rapide et plutôt modeste. Levandowski pourrait probablement se permettre cette cabine de luxe dans un 747, et en faire bon usage. Rien que l’année dernière, il a parcouru plus d’une centaine de milliers de kilomètres en avion pour présenter son projet. Il y avait juste un souci, rajoute-t-il. C’était complètement irrationnel, il le savait.

Cela va à l’encontre du bon sens et de toutes les statistiques, mais il ne pouvait s’en défaire : il est juste terrifié de voler.